Aktuelles vom 12. Januar 2026

Aktuelle Informationen, Beobachtungen und Empfehlungen der Fachstelle Pflanzenschutz.

Termine ÖLN-Infotage & Pflanzenschutznachmittage 2026

Datum |

Zeit |

Anlass |

Ort |

02. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

ÖLN-Infotag |

Zollikofen, INFORAMA Rütti / online (für die Onlineteilnahme ist eine Anmeldung erforderlich!) |

13.30 Uhr |

Pflanzenschutznachmittag |

||

04. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

Bio-Informationsanlass |

Online, Anmeldung erforderlich! |

10. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

ÖLN-Infotag |

Langenthal, INFORAMA Waldhof |

13.30 Uhr |

Pflanzenschutznachmittag |

||

11. Februar 2026 |

19.30 Uhr |

ÖLN-Informationen kompakt |

Konolfingen, Landi Konolfingen |

16. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

ÖLN-Infotag |

Ins, INFORAMA Seeland |

13.30 Uhr |

Pflanzenschutznachmittag |

||

17. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

ÖLN-Infotag |

Hondrich, INFORAMA Berner Oberland |

19. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

Bio-Informationsanlass |

Online, Anmeldung erforderlich! |

20. Februar 2026 |

09.00 Uhr |

ÖLN-Infotag |

Koppigen, INFORAMA Oeschberg |

- In den Regionen finden auch diverse Gruppenberatungen zu verschiedenen Themen statt. Details sind auf der INFORAMA-Webseite aufgeschaltet: https://www.inforama.ch/beratung/informiert/vor-ort

Fachbewilligung Pflanzenschutz

.jpg)

- Laden Sie jetzt Ihren Ausbildungsnachweis hoch! Details siehe Abschnitt "Ausbildungsnachweis hochladen bzw. digitale Fachbewilligung beantragen" weiter unten.

- Auf der offiziellen Webseite des Bundes finden Sie wichtige Informationen zur Fachbewilligung www.permis-pph.admin.ch.

- Informationen finden Sie auch unter «Fachbewilligung für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft»

Ausbildungsnachweis

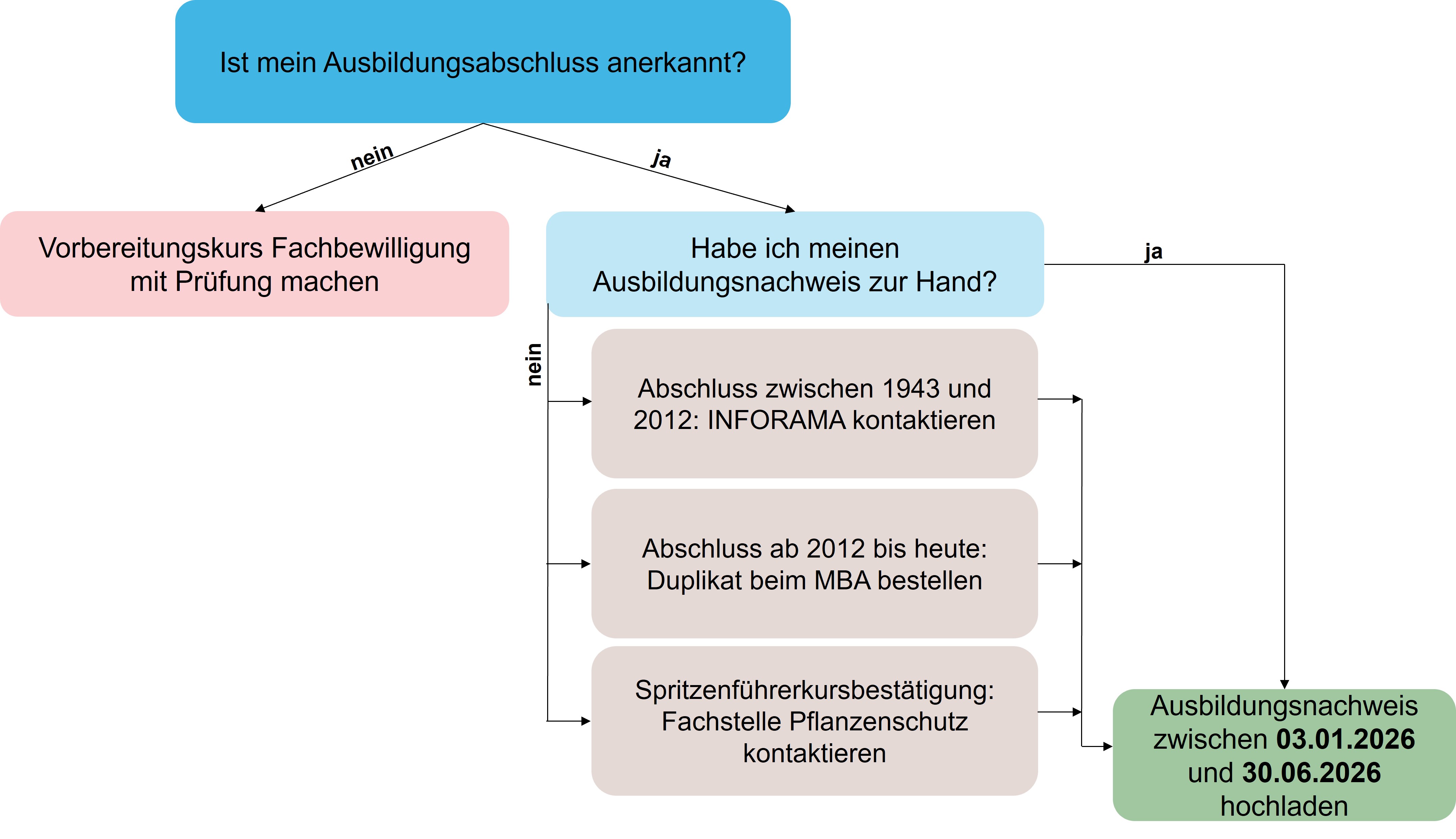

1. Ist mein Ausbildungsabschluss anerkannt (2026: Wie tausche ich meine FaBe um?)?

- Nein → Fachbewilligungs-Prüfung mit Vorbereitungskurs (bei Bedarf) machen (Kurse | INFORAMA)

- Ja (z.B. Abschluss als Landwirt EFZ, Diplom als Meisterlandwirt, Bachelor Agronomie HAFL / SHL, MSc und BSc in Agrarwissenschaften (ETH), Fachbewilligungs-Ausweis) → siehe 2.

2. Habe ich meinen Ausbildungsnachweis zur Hand?

- Ja → Ausbildungsnachweis zwischen 03.01.2026 und 30.06.2026 hochladen

- Nein

- Abschluss zwischen 1943 und 2012: INFORAMA kontaktieren (info@inforama.ch oder 031 636 41 00)

- Abschluss ab 2012: Fähigkeitszeugnis-Duplikat bestellen beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt (Duplikate bestellen)

- Spritzenführerkursbestätigung: Fachstelle Pflanzenschutz kontaktieren (pflanzenschutz@be.ch oder 031 636 49 10)

→ Ausbildungsnachweis zwischen 03.01.2026 und 30.06.2026 hochladen.

Ausbildungsnachweis hochladen bzw. digitale Fachbewilligung beantragen

- Zwischen dem 03.01.2026 und 30.06.2026 muss der Ausbildungsnachweis auf FaBe-PSM hochgeladen werden, um eine digitale Fachbewilligung zu beantragen.

- Ein Anleitungsvideo finden Sie hier: Fachbewilligung beantragen

- Eine ergänzende Anleitung zum BAFU-Video finden Sie hier: Schritt-für-Schritt Anleitung INFORAMA

- Falls Sie Probleme mit der Anmeldung oder dem Antrag haben sollten, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Hotline von identitas: 0848 233 233

Winterbehandlungsverbot im ÖLN

- Ab dem 15. November bis und mit dem 15. Februar gilt im ÖLN im Acker- und Futterbau das Winterbehandlungsverbot (inkl. Schneckenkörner).

- Während dieser Zeit darf nur in Ausnahmefällen eine Pflanzenschutzbehandlung erfolgen, wobei vorab zwingend eine Sonderbewilligung bei der Fachstelle Pflanzenschutz beantragt werden muss.

Definitive Regelung «Mais nach Mais 2026»

- Der Bundesrat hat folgendes beschlossen:

- Der Maiswurzelbohrer gilt ab 1. Januar 2026 nicht mehr als Quarantäne-Schädling.

- Der Maiswurzelbohrer wird neu in der «Verordnung über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung von Schadorganismen der Kulturen» geregelt.

- Gemäss dieser neuen Verordnung bleibt der Anbau von Mais auf Mais auf derselben Parzelle, Fläche oder Teilfläche in zwei aufeinanderfolgenden Anbaujahren grundsätzlich verboten.

- Es gibt jedoch eine Ausnahme: Mais nach Mais ist erlaubt, wenn der erste Mais auf eine Wiese folgt. Wenn man also z.B. im Jahr 2024 Wiese hatte und im Jahr 2025 Mais, so darf 2026 wieder Mais angebaut werden auf derselben Fläche.

- Als Wiesen gelten Kunst-, Natur-, extensive Wiesen oder Weiden. Nicht anerkannt ist eine Wiese in Form einer kurzzeitigen Zwischenkultur, z.B. Äugsteln. Nur Wiesen und Weiden, die in GELAN als Hauptkultur angemeldet sind, zählen.

- Wenn jedoch in einem Gebiet über 250 Maiswurzelbohrer pro Falle gefangen werden, gilt die Ausnahme für das Folgejahr nicht mehr. Dann ist Mais nach Mais auch nach einer Wiese verboten. Das Fallennetz wird weiterhin von der Fachstelle Pflanzenschutz aufrechterhalten.

- Möchte man von der Ausnahme gebraucht machen, muss man dies bis am 30.04.2026 der Fachstelle Pflanzenschutz per E-Mail (pflanzenschutz@be.ch) melden, mit folgenden Angaben:

- PID (persönliche ID)

- BID (Betriebs-ID)

- ID BewE (ID der Bewirtschaftungseinheit) der konkreten Fläche(n) ODER eine Planbeilage der betreffenden Parzelle(n), Fläche(n) oder Teilfläche(n)

- Die Fachstelle Pflanzenschutz empfiehlt weiterhin, keinen Mais nach Mais anzubauen. Es hat sich gezeigt, dass die Maiswurzelbohrerpopulation sonst deutlich zunimmt.

- Bei Fragen steht die Fachstelle gerne zur Verfügung.

Nationale Änderungen Erdmandelgras

- Beim Erdmandelgras hat der Bundesrat folgendes beschlossen:

- Meldepflicht von Befallszonen ab 01.01.2026

- Meldung von befallenen Parzellen an kantonalen Pflanzenschutzdienst

- Meldung an Lohnunternehmer, falls Arbeiten auf befallener Parzelle durchgeführt werden

- Verhinderung der Verbreitung von Erdmandelgras

- Reihenfolge der Arbeiten: In befallenen Parzellen sind alle Arbeiten zuerst auf den nicht befallenen Flächen durchzuführen. Die befallenen Zonen müssen zuletzt bearbeitet werden, um eine Verschleppung zu verhindern.

- Reinigung der Maschinen: Fahrzeuge und Maschinen, die mit kontaminierter Erde in Berührung gekommen sind, müssen nach Abschluss der Arbeiten gründlich gereinigt werden, um eine Verschleppung zu verhindern.

- Bekämpfungspflicht: Bewirtschaftende müssen aktiv Massnahmen ergreifen, um den Bestand des Erdmandelgrases zu reduzieren – gemäss den Empfehlungen des kantonalen Pflanzenschutzdiensts.

- Meldepflicht von Befallszonen ab 01.01.2026

- Die Fachstelle Pflanzenschutz arbeitet zurzeit an den Details der Umsetzung.

Aufbrauchfristen Pflanzenschutzmittel

- Für folgende Wirkstoffe ist die Aufbrauchfrist am 01.01.2026 abgelaufen:

- Dimethomorph (Fungizid): Produkte: Banjo Forte, Dominator, Eleto, Forum, Orvego

- Mepanipyrim (Fungizide): Produkt: Frupica SC

- Es gelten zudem folgende Aufbrauchfristen:

- Asulam (Herbizid): 01.07.2026. Produkte: Asulam, Asulox, Ruman, Trifulox

- Chlortoluron (Herbizd): 31.10.2026. Produkte: Arlit (W-6673-2), Banaril Blanco (W-6686-2), Carmina (W-6686), Dinagam 700 (W-6673-1), Dinagram 700 (W-6673), Tarak (W-6686-1). Nur Produkte mit der aufgelisteten W-Nummer sind vom Rückzug betroffen.

- Fenpyrazamin (Fungizid): 01.01.2027. Produkte: Fenpyraz, Fenpyrazamine 500, Prolectus, Prolectus 50 WG

- Flufenacet (Herbizid): 01.01.2027. Produkte: Aduka, Antilope, Araldo, Arnold, Artist*, Aspect, Battle Delta, Diflufen, Diflunacet, Fosburi, Herold Flex*, Herold SC, Malibu, Mien, Miranda, Naceto, Pyran, STAR Pendimethalin + Flufenacet, Subitex

- Metribuzin (Herbizid): 01.07.2026. Produkte: Arcade, Arcade 880 EC, Artist, Bretteur, Buzzin, Buzzin 70 WG, Clomazone + Metribuzin, Condoral SC, Dancor 70 WG, Herold Flex, METRIBUZIN SC, Metric, Metriphar 70 WG, Midas, Milentus Metribuzin, Mistral, Mistral 70 WG, Patanet, Saturn, Sencor, Sencor 600 SC, Sencor liquid, Sencor Liquid 600 SC, STAR Metribuzin, Zepter

- Tritosulfuron (Herbizid): 01.07.2026. Produkte: Algedi, Arrat, Biathlon 4D, Canopia, Olympique

*Aufbrauchfrist 01.07.2026, da Produkte auch Metribuzin enthalten.

Weitere Dokumente

SMS-Service Pflanzenschutz

Benötigen Sie aktuelle Informationen zum Thema Pflanzenschutz? Abonnieren Sie den SMS-Service zum aktuellen Stand der Kulturen. Der SMS-Service ist gratis.

Abmeldung SMS-Service

Falls Sie den SMS-Service Pflanzenschutz nicht mehr benötigen, melden Sie dies bitte per E-Mail. Wir löschen danach Ihre Nummer aus dem Verteiler.