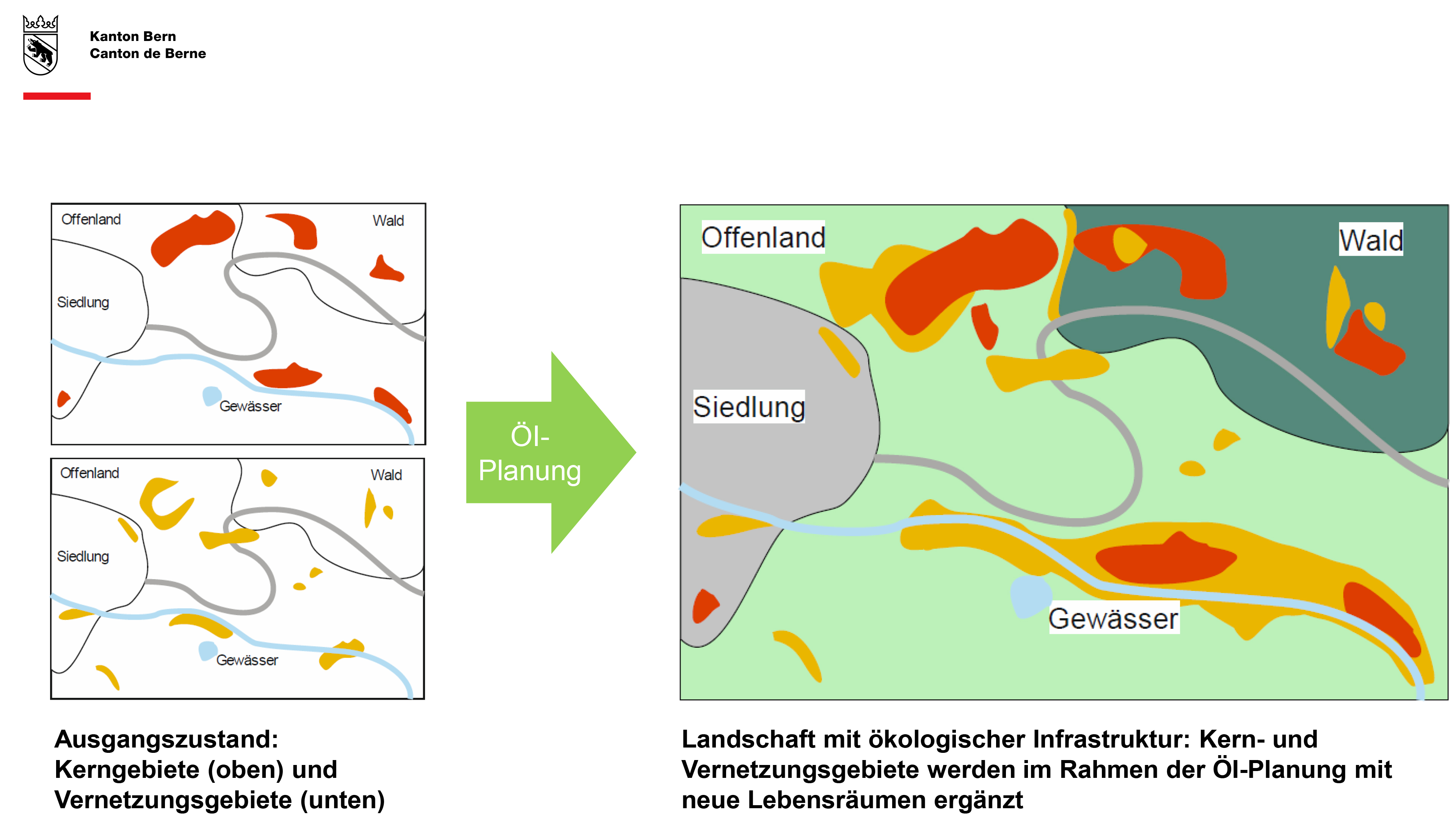

Ökologische Infrastruktur (ÖI) ist ein Netzwerk natürlicher und naturnaher Lebensräume. Sie besteht aus Kern- und Vernetzungsgebieten, die miteinander verbunden sind.

Dabei spielen eine Rolle:

- die Anzahl der Kern- und Vernetzungsgebiete

- die Qualität dieser Gebiete

- die Anordnung im Raum

- die Nutzung des Umlands (Intensität)

Wenn diese Faktoren gut aufeinander abgestimmt sind, können funktionierende und regenerationsfähige Lebensräume langfristig erhalten bleiben. Damit ist die Basis für eine reichhaltige Biodiversität sichergestellt, die auf Veränderungen reagieren kann.

Auf Bestehendem aufbauen

Eine ökologische Infrastruktur zu erstellen, ist keine neue Aufgabe: Naturschutzgebiete, Biotopflächen und Biodiversitätsförderflächen tragen schon heute zum Erhalt der Biodiversität bei, ebenso wie Renaturierungen, Extensivierungen im Gewässerraum und Programme für die Waldbiodiversität.

Die bestehenden Instrumente und Programme werden im Rahmen der ökologischen Infrastruktur koordiniert und wo nötig ergänzt.

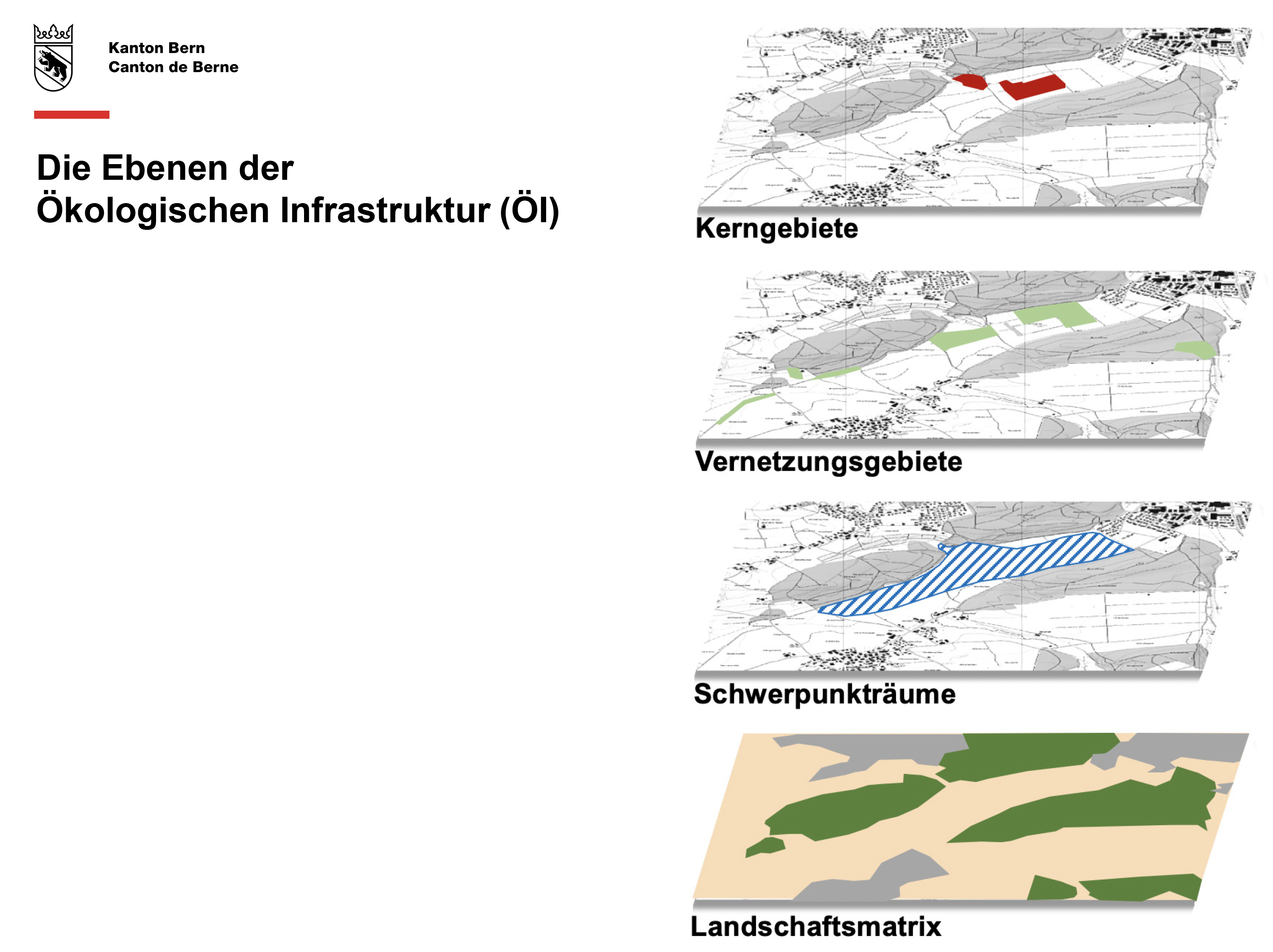

Bausteine und Ebenen der ökologischen Infrastruktur

Kerngebiete

In Kerngebieten können sich Arten entwickeln und fortpflanzen. Aus Kerngebieten können sich Arten wieder ausbreiten, wenn die übrigen Bausteine der ÖI (Vernetzungsgebiete und umgebende Landschaft) intakt sind. Zu den Kerngebieten zählen:

- Biotope wie Auen, Trockenwiesen und -weiden, Flachmoore, Hochmoore und Amphibienlaichgebiete

- Wasser- und Zugvogelreservate

- Kantonale und kommunale Naturschutzgebiete

- Waldreservate

Vernetzungsgebiete

Vernetzungsgebiete verbinden verschiedene Lebensräume und Populationen. Dadurch können Lebensräume neu besiedelt oder wiederbesiedelt werden. Es kann ein genetischer Austausch zwischen den Populationen stattfinden. Dank Vernetzungsgebieten sind Wanderungen beispielsweise von Amphibien zu ihren Laichgebieten möglich.

Schwerpunkträume

Ergänzend zu den Kern- und Vernetzungsgebieten werden so genannte Schwerpunkträume festgelegt, in denen die ökologische Infrastruktur weiterentwickelt wird. Schwerpunkträume zeigen an, wo die Qualität bestehender Gebiete verbessert werden muss oder wo es neue Kern- oder Vernetzungsflächen braucht. Ein Beispiel sind geplante Revitalisierungen von Fliessgewässern.

Umgebende Landschaft

Eine funktionsfähige ökologische Infrastruktur beschränkt sich nicht nur auf die Kern- und Vernetzungsgebiete. Damit sich Tiere im Raum bewegen können, muss die Gesamtlandschaft stimmen. Durchlässigkeit, Deckungsmöglichkeiten und Nahrungsverfügbarkeit müssen gegeben sein. In kleinräumig strukturierten Landschaften mit verschiedenen Lebensraumelementen ist dies eher der Fall als in grossen, einheitlich und oft genutzten Flächen.

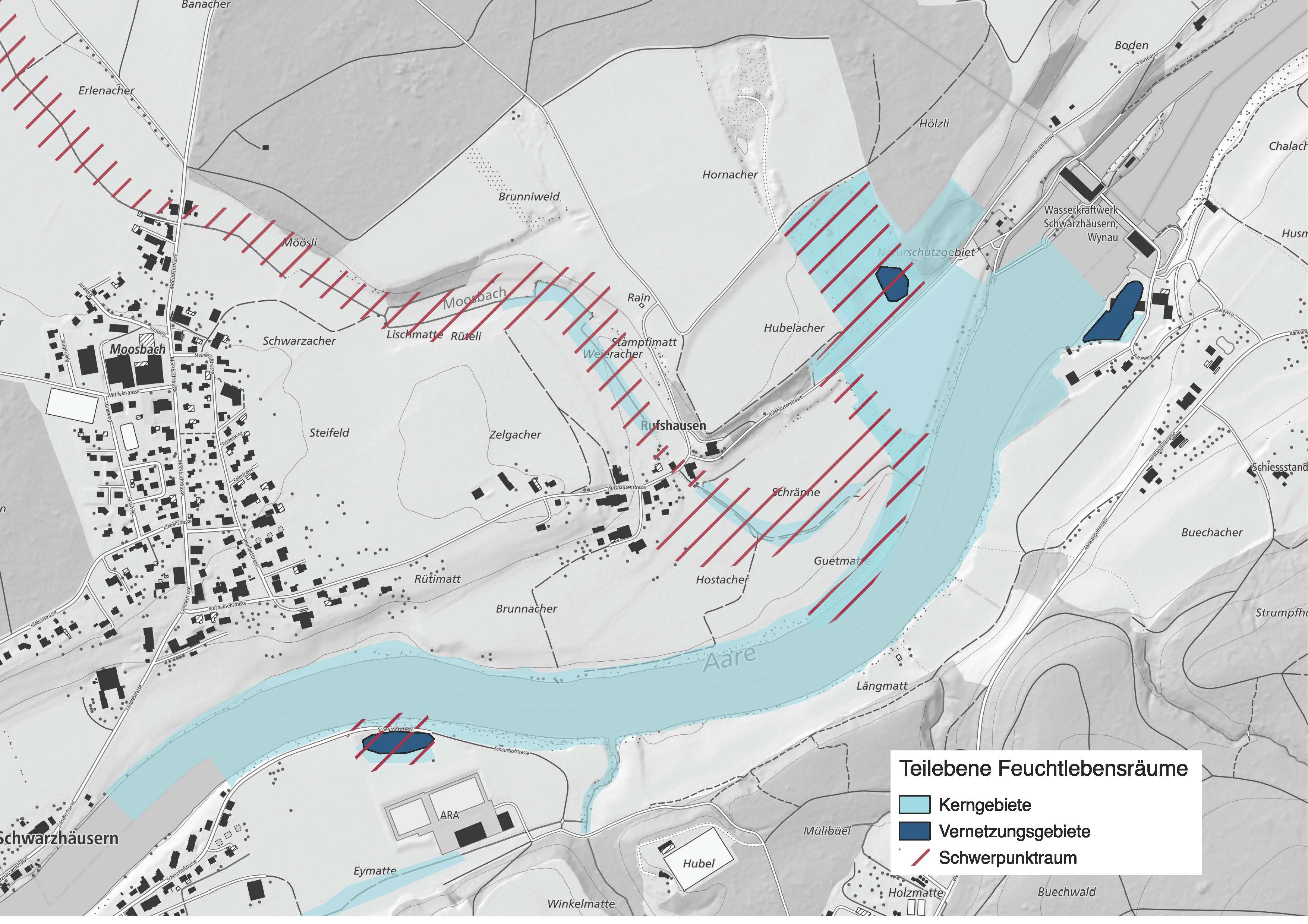

Pro Lebensraum eine Planungsebene

Libellen, Sauergräser und Amphibien trifft man eher in Wassernähe, Wildbienen und Schmetterlinge mögen es trockener. Feldlerchen meiden Hecken, während Neuntöter dornige Hecken brauchen. So hat jeder Lebensraum seine ganz typische Artenzusammensetzung.

Die ökologische Infrastruktur muss deshalb für verschiedene Lebensraumtypen ausgearbeitet werden.

Dies führt entsprechend zu mehreren Planungsebenen. Die Schaffung einer vernetzten ökologischen Infrastruktur muss realistisch sein und die Aufwertungsmassnahmen müssen sich lohnen.

Folgende Planungsebenen werden aktuell bearbeitet:

- Trockenlebensräume

- Feuchtlebensräume

- Mosaike aus extensiv genutzten und vielfältigen Lebensräumen

- Landschaftsverbindungen